京都桂病院 副院長・救急科部長

寺坂勇亮

インドの各領域の医師のPICCに対する価値観

ーパネルディスカッションを通してー

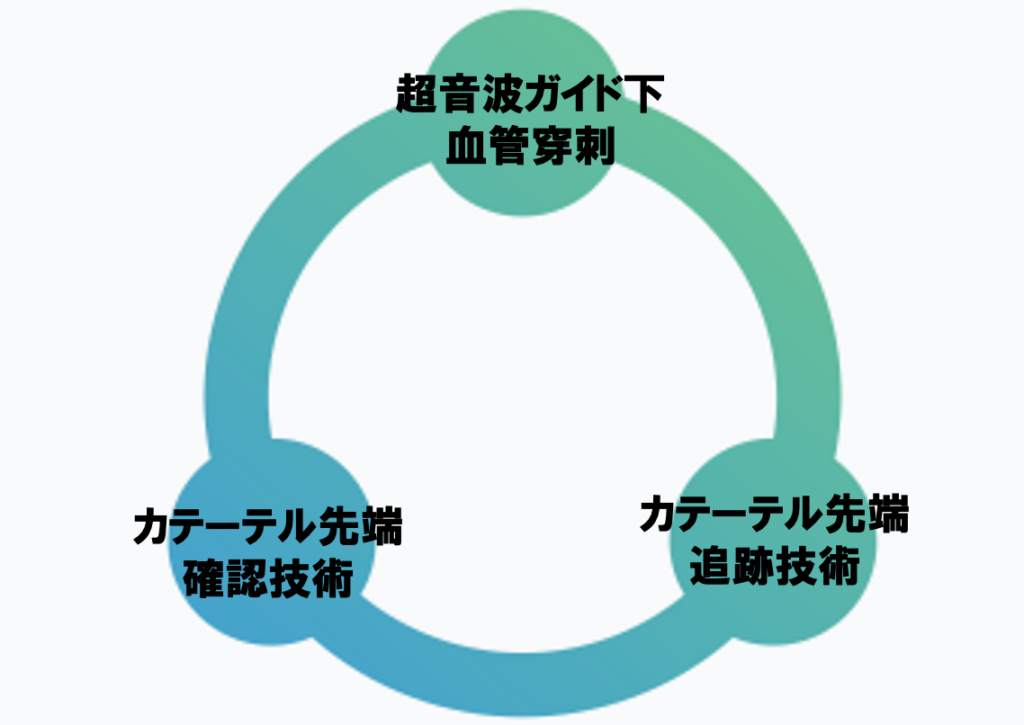

適切なPICC挿入・位置固定のための 3つの重要な技術

デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタの各都市で適切なPICC挿入・位置確認のために必要な技術について、各国のガイドライン、エビデンスを紹介しながら講演を行い、各都市の腫瘍内科、放射線科、集中治療科、小児科、外科、麻酔科などのエキスパート医師とPICC関連のテーマのパネルディスカッションを行いました。

サリーやターバンなど、宗教・文化に応じた服装の違いが印象的でした。人種・宗教・言語の多様性の中でも、医療従事者は一様にエネルギッシュです。医学教科書は英語が標準で、全員が英語で専門的な会話を行います(発音の癖は強め)。また、小児の腫瘍・血液疾患や臓器移植患者におけるPICCニーズが非常に多い点が際立っていました。

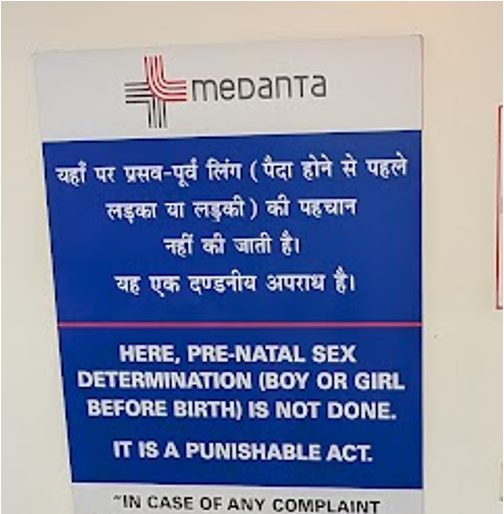

看護師のエコー利用に関わる諸問題

インドでは男児を産みたい家庭が非常に多く、性別選好による女児中絶が社会問題となり、安易な超音波(エコー)利用が禁止されています。この背景から、看護師によるエコー活用を慎重視する施設・医師も少なくなく、看護師がエコーガイド下で穿刺できない病院が多くあります。

一方でPICCの需要は高く、エコーを用いずに盲目的穿刺で挿入を行う施設が多いのが現状です。今回訪問した看護師主体のPICC挿入施設はハイボリュームセンターであり、他院の看護師教育・訓練も担っています。

盲目的穿刺を前提とした手技が地域で広く普及している側面があります。小児も多く、細小血管への穿刺が必要となるため、熟練者の中には盲目的穿刺を高い精度で遂行できる達人もいるのが印象的でした。

インドには、日本の「診療看護師」や「特定行為研修」に相当する公的資格制度が存在しません。修練を終えれば、原則として誰でもPICC挿入を行うことが可能です。修練自体も公的枠組みがなく、どこで、誰から、どのような訓練を受けたかという実地の経歴が重視されます。

パネルディスカッションでの主な意見

インドの臨床現場では、日本以上に手技ごとのコスト管理に厳格で、ディスポーザブルキットの再利用可能性について常に検討が行われています(メーカー非推奨の製品でも、現場判断で何らかの再利用が試みられることが日常的にあります)。

看護師による超音波(エコー)使用に関しては認識の差が大きく、目的にかかわらず「使用は違法」と主張する医師もおり、議論が停滞する場面も見られました。

放射線科医師の立場では、透視室の稼働枠を上回る挿入ニーズが存在するため、透視室外で施行可能な体制があると大きな助けになります。

看護師が主にPICC挿入を担う施設では、約1割前後の迷入が生じており、レントゲン室との往復が業務負担となっています。看護師が現場でリアルタイムに迷入予防を確認できるシステムの整備が求められます。

エビデンス、文化、ニーズのバランス

看護師によるエコーガイド下穿刺の普及には、各施設の医師・看護部の強い理解と協力が不可欠であり、少なくともエコーに関しては「エビデンス<<<文化」という力学が存在します。

挿入者の職種に関わらず、透視室・挿入後レントゲン以外で先端位置を確認できる技術へのニーズが高い点は共通でした。

PICCはすでに広く普及し、臨床で大きく貢献しています。したがって、インドの文化的背景を踏まえると、エコーの活用と先端位置確認・追跡技術の啓発を分けて進めることが現実的と判断されます。

インドのPICC市場の展望

インドでは人口に比して医療資源が限られており、施設ごとのニーズが非常に多様です。看護師がPICC運用に関与する施設では、挿入前後の体制整備が進んでいる一方、看護師のエコー活用には賛否が分かれ、法的解釈が絡むため医療者・企業ともに議論はきわめて慎重です。

エコーについては法整備が必要ですが、エコー、カテ先位置確認技術、カテ先位置追跡技術を組み合わせることが、数多くのPICC挿入環境の課題を解決しうる「ブルーオーシャン」だと捉えています。

何を優先するかを柔軟に判断する価値観を学べたことも大きな収穫でした。

多くの医師・看護師と意見交換し、異文化に触れる貴重な機会となりました。皆の熱意に刺激を受け、エネルギーをもらうと同時に、視野と価値観がさらに広がりました。

次回、最終回インド番外編!

コメント